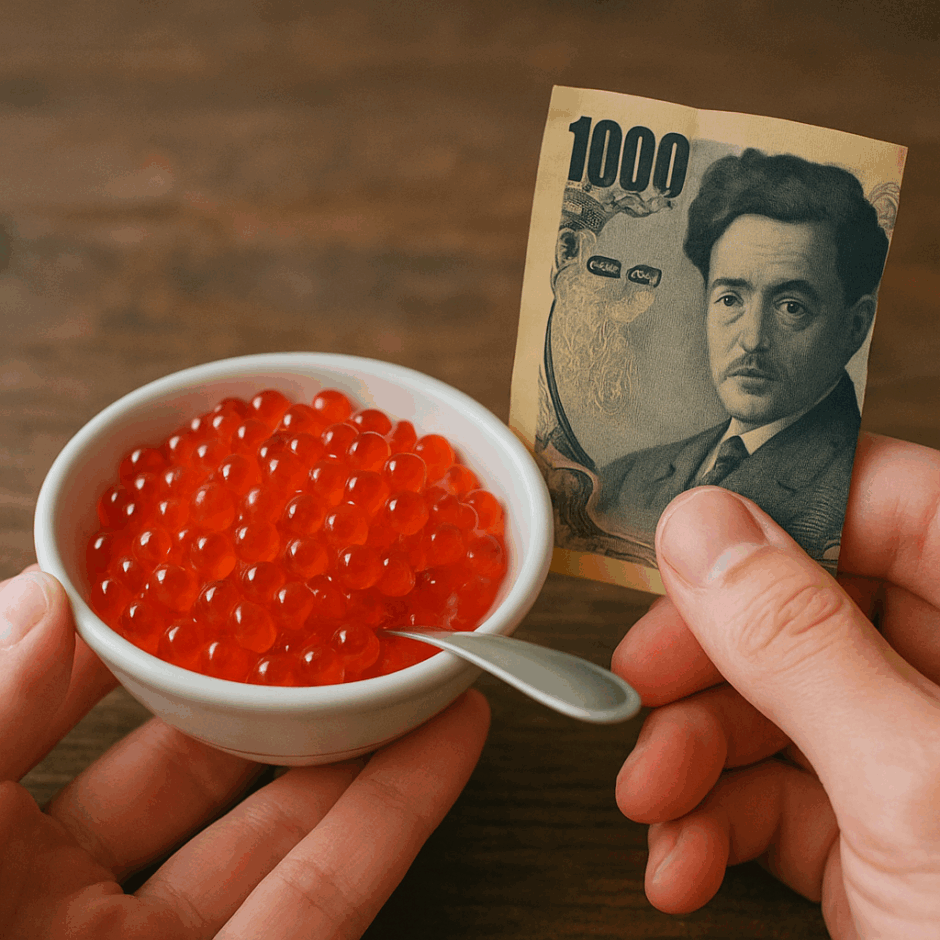

「イクラはいくら?」

「イクラはいくら?」──このたった6文字の問いかけに、人はなぜクスッと笑ってしまうのか。

このダジャレの面白さは、言葉の多義性とリズム感、そして問いかけ形式のズルさに集約される。

まず注目したいのは、「イクラ」と「いくら」がまったく同じ発音でありながら、意味がまるで違うという点だ。前者は寿司ネタとして人気の「いくら(イクラ)」という魚卵。後者は「いくら(幾ら)」、つまり金額を問う日本語の疑問詞。この同音異義語を巧みに使ったダジャレは、日本語のもつ音の柔らかさと意味の広がりを最大限に活かしている。

しかもこのフレーズは疑問形で成立しているのがポイントだ。ただの言葉遊びではなく、まるで真剣に尋ねられたかのような形式。これにより、聞いた側は一瞬、「え?」と真面目に考えようとする。しかしその直後、「ああ、ダジャレか!」と気づいて笑う。この一瞬の裏切りと種明かしのテンポ感が、ダジャレとしての完成度を一段と高めている。

さらに、このダジャレには場を和ませるチカラがある。たとえば、寿司屋で「イクラはいくら?」と冗談めかして聞けば、職人がニヤリと笑って「時価だよ」と返すかもしれない。その一瞬のやり取りが、客と店の距離を縮める。ダジャレには、会話を柔らかくする魔法のような効果があるが、この「イクラはいくら?」はその代表格ともいえる存在だ。

また、このダジャレは大人から子どもまで楽しめる点も見逃せない。子どもにとっては「イクラって何?」という学びが含まれ、大人にとっては「その手があったか」とニヤリとする知的なおもしろさがある。つまりこれは知識とユーモアの交差点なのだ。

さらに奥深いのは、「価格」を問うという社会的文脈が入っている点だ。寿司ネタとしての「イクラ」は高級食材という印象があり、それを「いくら?」と尋ねる行為には、庶民的な感覚と贅沢さの対比がほのかににじむ。この微妙なギャップが、笑いに深みを与えているとも言える。

結論として、「イクラはいくら?」は単なるダジャレではなく、日本語の面白さ、音の遊び、そして人との距離を近づけるユーモアの結晶である。シンプルなのに奥深い、くだらないようでいてセンスが光る、そんな“言葉の寿司ネタ”なのだ。