「レモンの入れもん」

「レモンの入れもん」。

たった8文字のこのフレーズは、一見するとただの言葉遊び。しかし、よく耳を澄ませてみると、そこには日本語の音韻と意味の絶妙なバランスがあり、思わずクスッと笑ってしまうような“ことばの魔法”がかかっている。

まずこのダジャレの核となるのは、「レモン」と「入れもん」という2つの言葉の音の類似性だ。「レモン」は果物の名前、「入れもん」は「入れ物(いれもの)」を柔らかく砕いた関西風の言い回しでもあり、日常生活に使われる言葉。つまり、このダジャレは日常にある“音”と“意味”の偶然の一致をベースにして、笑いを作り出しているのだ。

そして、この言葉は構文としても魅力的である。「○○の△△」という構文は、日常会話でよく使われる形だが、それが予想外の韻を踏んでくると、一気に“詩”や“リズム感のある言葉”に昇華する。リズムで言えば、「レモンの入れもん」はまるで短い俳句や川柳のような感触すらあり、音楽的で心地よい。言ってみると分かるが、口に出して気持ちがいい言葉なのだ。

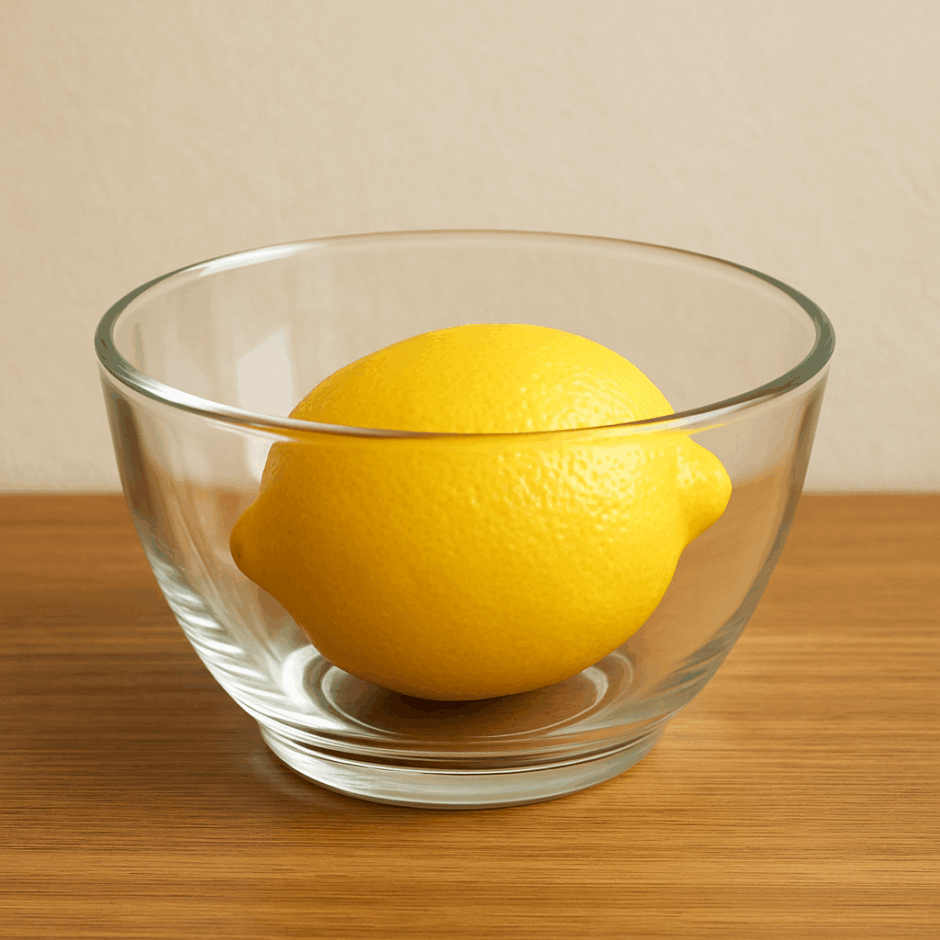

また、このダジャレには軽やかなユーモアがある。「レモンの入れもん」と聞いた瞬間、脳内にはレモン専用の入れ物がパカッと登場する。透明のプラスチックケースか、あるいは陶器のレモン型の容器か。想像すればするほどバカバカしく、愛らしい。具体的に想像できるけど、ちょっと変でかわいい。このユルさが、癖になる笑いを生む。

さらに注目すべきは、「入れもん」という語の選び方だ。「入れ物」ではなく、あえて砕けた表現の「入れもん」。この言葉選びによって、笑いの温度がぐっと上がる。まるで関西のおばちゃんが「それ、レモンの入れもんやで〜」と言ってそうな、そんな光景が浮かぶ。この“親しみやすさ”も、笑いの重要な要素だ。

そして何より、「レモンの入れもん」というダジャレは誰も傷つけない。クスッと笑える安心感。日常の隙間に差し込めば、空気がふわっと和らぐような、優しいユーモアがある。子どもにとっては言葉遊びの面白さを学ぶ入口になり、大人にとっては疲れた日常を少しだけ軽くするスパイスになる。

結局のところ、「レモンの入れもん」の面白さとは、

✔ 音が似ていることの意外性

✔ 聞いた瞬間に湧き上がるビジュアル

✔ くだらなさの中にある言語センス

✔ そして、誰も傷つけずに笑わせる“平和な笑い”

それらすべてが絶妙に組み合わさって、たった一言で人を笑顔にする。

「レモンの入れもん」は、ことばの持つ力を再確認させてくれる、心がほどける小さな魔法なのである。