「イルカはいるか?」

「イルカはいるか?」

──この問いかけの面白さは、言葉の響きと意味の二重性が生む“思考の迷宮”にあります。たった7文字で、聞き手の脳を混乱させ、同時に笑わせる。これは言葉のいたずらでありながら、実はとても高度な言語パズルでもあるのです。

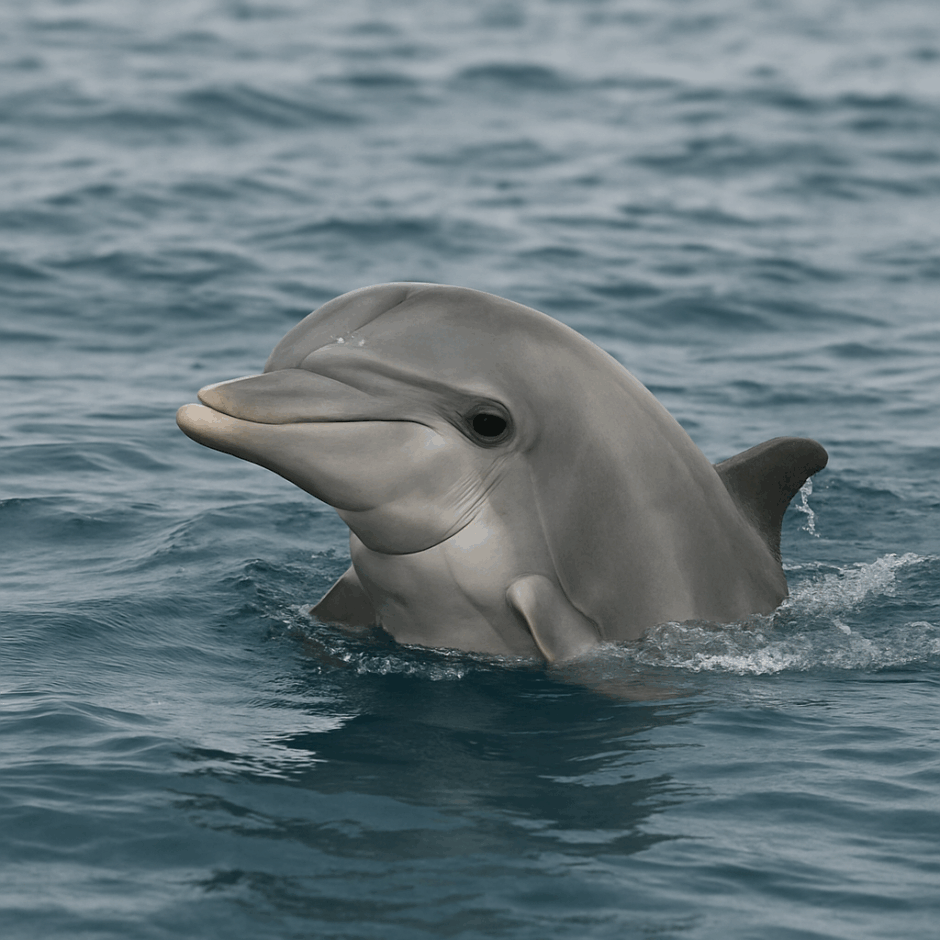

まず、「イルカ」はご存じ、海の人気者。賢くて愛らしく、人懐っこい哺乳類。そして「いるか?」は、「そこに存在しているかどうか?」という、ごく普通の疑問文。ところが、「イルカはいるか?」と一気に口にすると、「イルカ/いるか」の2つの“い・る・か”が連続して現れ、まるで同じ言葉が繰り返されているような錯覚に陥ります。

ここにあるのは、**ホモフォニー(同音異義語)**の面白さ。つまり、音は同じでも意味が異なる単語を並べることで、脳が「え?何がどうなってるの?」と軽い混乱を起こし、そこに笑いが生まれるという構造です。これはダジャレの中でもとてもオーソドックスでありながら、完成度の高い例といえます。

しかもこのダジャレ、実際に成り立つ会話として自然に使えるのが大きな魅力です。たとえば水族館で友人が「イルカショーってどこでやるの?」と聞いたら、「イルカはいるか?」と返すことで、普通の質問が一瞬でユーモアに変わります。この“日常の中の笑いへの転換”ができるところが、この言葉の粋なポイントなのです。

さらに、この問いは聞き手に二重の意味を同時に処理させるため、ちょっとした“頭の体操”にもなっています。一瞬、「あれ?どっちの“いるか”のこと言ってるんだっけ?」と考えてしまう。この一瞬の“脳の引っかかり”が、じわじわとした笑いに変わっていく。これは単なる駄洒落ではなく、言葉によるマジックともいえるでしょう。

そしてもうひとつの面白さは、問われている内容そのものが素朴で、無邪気で、子どもっぽいということ。「イルカはいるか?」というフレーズを口に出すと、自分がちょっとバカになったような、無垢な子どもに戻ったような、そんな感覚になります。その“無邪気さの解放”が、聞く人の心にほっこりとした笑いを届けるのです。

結論として、「イルカはいるか?」は、

- 音の繰り返しによる快感

- 意味の重なりによる知的混乱

- 日常に自然に溶け込む使いやすさ

- 無邪気な問いかけとしての癒し効果

という、ユーモアと言葉遊びのエッセンスがぎゅっと詰まった傑作ダジャレなのです。子どもが言えばかわいく、大人が言えばシュールに聞こえる。この万能感こそ、「イルカはいるか?」の最大の魅力なのかもしれません。