「内臓がないぞう」

「内臓がないぞう」というダジャレは、シンプルながらも強烈なインパクトを持つ一言です。たった8文字に、日本語特有の音の重なり、意味のギャップ、そしてちょっぴりホラーなユーモアまで詰め込まれており、聞いた人の脳内に「ゾクッ」と「クスッ」が同時に走るという、不思議な化学反応を起こします。

まず最初に注目すべきは、**「内臓」と「ないぞう」**の音の完全一致。言い換えると、「身体の中の臓器」と「存在しないぞう」という、意味の全く違う2つの語が、音としては全く同じという、日本語の“同音異義語”の面白さを極限まで活かした構造です。このように、意味と音がズレていながらぴったり一致してしまう瞬間こそ、ダジャレの本質的な快感ポイント。

次に面白いのは、その意味の“ギャップ”です。

「内臓」といえば、肝臓、胃腸、心臓など、生命維持に欠かせない重要な器官です。その「内臓が、ない」となると、それはもう生命の危機どころか、存在の否定に近いレベルです。にもかかわらず、「ないぞう」と軽い語感で言われると、深刻さが一気にコミカルに変わる。この深刻なテーマと軽妙な語感のギャップが、強烈な笑いを生むのです。

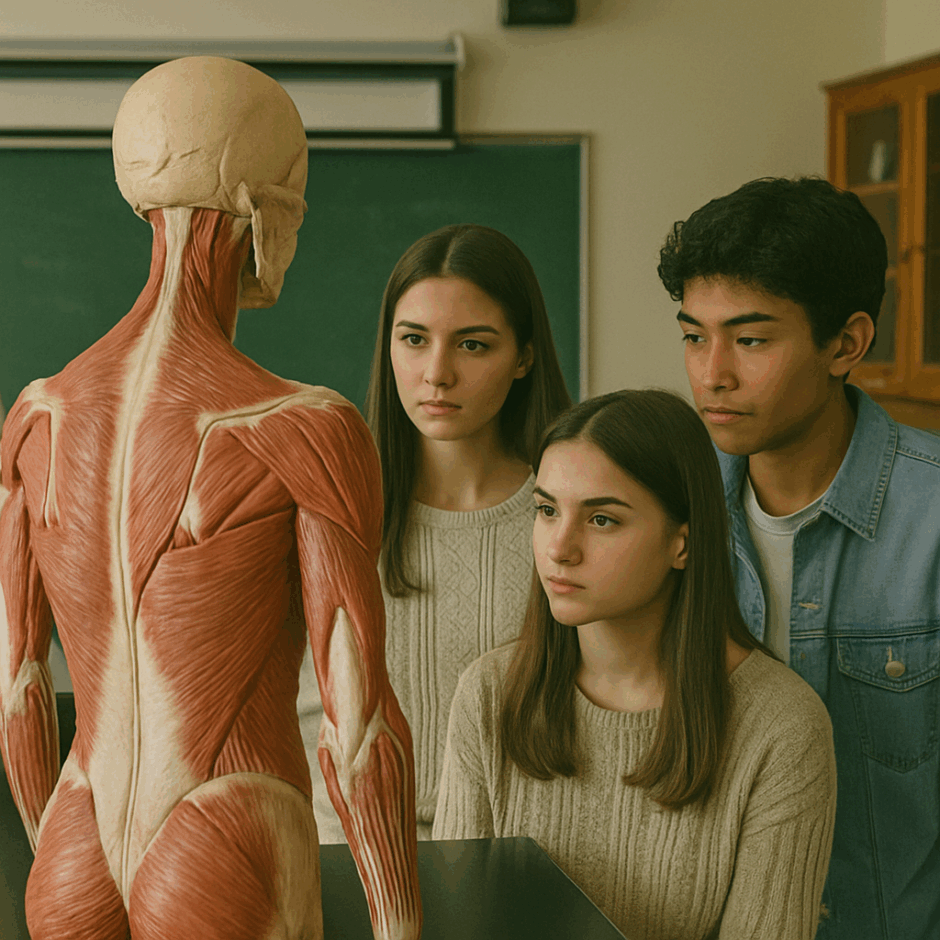

しかも、「ないぞう(内臓がない)」という状態を想像すると、どこかホラー映画的なビジュアルが思い浮かぶ。たとえば、骸骨やゾンビ、もしくは空っぽのマネキン。こういった少し不気味なイメージが、言葉の中に潜んでいるのに、口にすると笑ってしまう。このブラックユーモア的なセンスも、このダジャレの深みを作っています。

また、「内臓がないぞう」という文の構造そのものも秀逸です。

前半「内臓が」で名詞と助詞、後半「ないぞう」で形容詞的表現と名詞の二重の意味が混在。意味の連鎖がなされているようでいて、実は言葉として“崩れている”。この“崩れかけている言葉”が、聞き手に微妙な違和感を与え、「ん?…ああ、なるほど!」という“遅れてくる笑い”を生み出します。

そしてもう一つ、このダジャレの魅力は語尾の「ぞう」の存在感にあります。象、想像、構造…日本語における「ぞう」は重みやスケール感を与える音でもあります。それが「ない」という言葉と一緒になることで、**“大事なものがごっそり欠けてる感”**が一気に伝わってきて、笑いのパンチ力が跳ね上がるのです。

最後に、このフレーズは記憶に残る力が非常に強い。「内臓がないぞう」という意味のインパクトと音のリズムが見事に融合しているため、一度聞いたらなかなか忘れられません。子どもでも覚えやすく、大人ならブラックジョークとしても楽しめる、全年齢対応のダジャレと言えるでしょう。

まとめると──

「内臓がないぞう」の面白さとは、

- 同音異義語を極限まで活かした日本語の美

- 深刻なテーマと軽い語感のギャップ

- 微ホラー感+笑い=ブラックユーモアの魅力

- リズムとインパクトの強さ

- 一度聞いたら忘れられない記憶定着力

つまりこれは、ただのダジャレに見えて、“言葉の芸術”の領域に踏み込んでいる一言なのです。怖くて笑える、深くてくだらない。そんな日本語の魔法が詰まった傑作です。