「チータが落っこちーた」

「チータが落っこちーた」

──これほどシンプルで、これほど無駄のないダジャレがあるでしょうか?たった一文で「動物」「動作」「オチ」までを完結させてしまうこのダジャレは、リズム・言葉遊び・視覚イメージが見事に一体となった、言語的なミニコントと言えます。

まず注目したいのは、「チータ」と「落っこちーた」という音の響きの重なりです。主語の「チータ」と動詞の「落っこちーた」は、後半の「ちーた」が完全に一致しており、そこに自然なリズムとリピートが生まれます。ダジャレの基本構造とも言える“語尾の一致”がしっかり決まっていて、聞いている側に安心感と快感を与えます。

しかし、面白さの核心はそこにとどまりません。

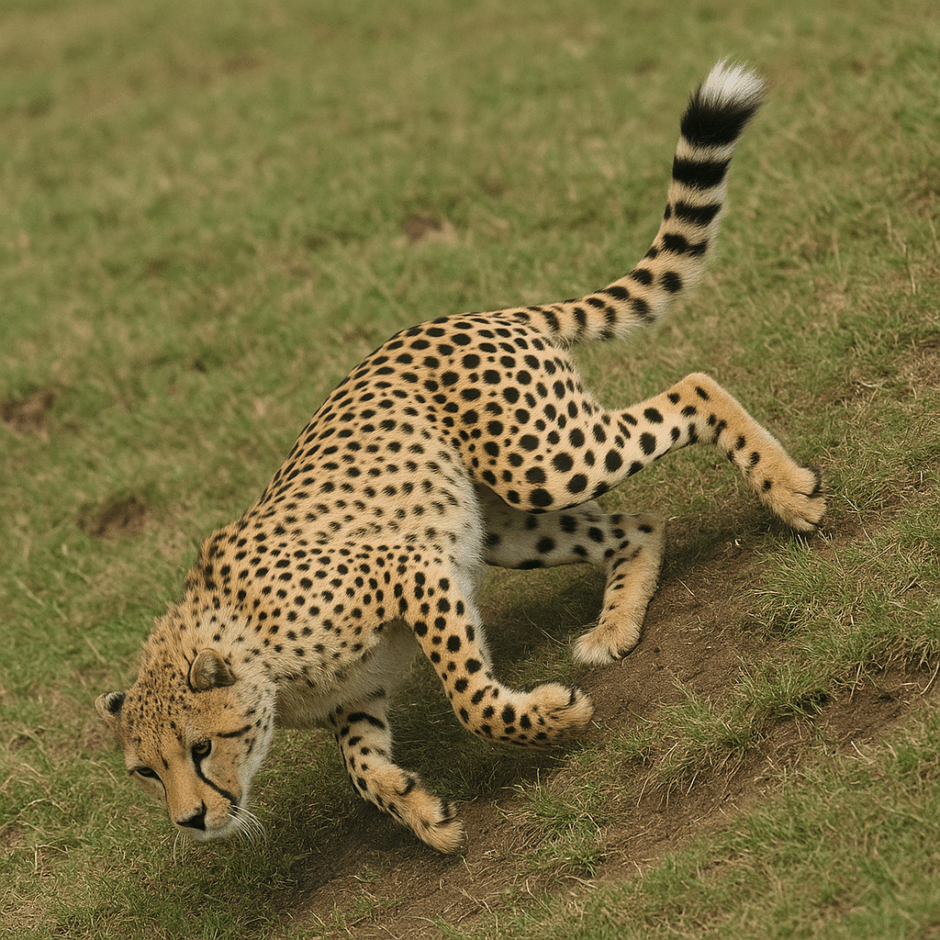

「チータ」は、動物の中でもトップクラスのスピードを誇る、いわば“落ちるとは最も縁遠い”存在です。走ってこそ価値のある生き物が、まさかの「落ちる」という、真逆の動作をしてしまう──このキャラ崩壊的なギャップがまずひとつの笑いの源泉になっています。

しかもそれを、「落っこちーた」と語尾をのばす形で表現することで、「落っこちた」ではなく、あえて“語呂優先”の表現になっている。つまり意味よりも響きやテンポを優先しているのです。これが意味と音のズレによる笑いを生み出しています。

さらに想像してみましょう。「木の上に登ったチーターが、うっかり足を滑らせて落ちてしまう」。この状況を、脳内で勝手に再生してしまう読者は多いはずです。そう、このダジャレには視覚的なユーモアが自然と含まれているのです。まるで絵本の1ページのような、可愛くて、ちょっと間抜けで、笑えるシーンが浮かび上がる。

また、言葉の中に“ちーた”が二度出てくることで、子どもでも覚えやすく、口に出して楽しいという特徴も持っています。教育的なリズム遊びとしても成立する、非常に完成度の高いダジャレです。

そして何より、この一文には誰も傷つけない笑いがあります。動物の名前を借りた言葉遊びで、意味もわかりやすく、子どもから大人まで気軽に楽しめる。笑いとは本来、こうした優しいユーモアの中にこそ根を張るものです。

つまり、「チータが落っこちーた」は、ただの言葉遊びではなく、音・意味・テンポ・イメージ・優しさの5拍子が揃った、“ピュアなおかしみ”を届けてくれる言語アートなのです。