「廊下にすわろうか」

「廊下にすわろうか」は、聞いた瞬間にクスッと笑いがこみ上げる、音と意味が美しく交差した珠玉のダジャレです。この一言に込められているのは、単なる語呂合わせの妙だけでなく、ちょっとした“青春の香り”や“情景の広がり”すら感じさせる、日本語ならではの繊細な笑いのセンスです。

まず、「廊下(ろうか)」と「すわろうか」の間にある音の連続性に注目してみましょう。「ろうか」と「すわろうか」の“か”がリフレインのように繰り返されており、リズムとして非常に心地よい。しかも、「すわろうか」の“ろうか”の部分が、まるごと「廊下」と一致しているため、音としてはほぼ“同語反復”に近い構造。これが脳に小さな混乱を引き起こし、「今、何て言った?」という違和感と、「ああ、そういうことか!」という気づきの瞬間を生み出します。

ダジャレというのは、「ちょっとしたズレ」と「ささやかな発見」が重なることで笑いが生まれます。この「廊下にすわろうか」は、まさにその教科書のような一例です。普通、廊下は“歩く場所”や“通る場所”として認識されています。そこに“座る”という行為をあてはめると、それだけでちょっとした違和感がある。その上で、「すわろうか」という語が「廊下」と重なってしまうから、言葉としては自然なのに、意味としては少しだけズレている。これが“おもしろさ”になるのです。

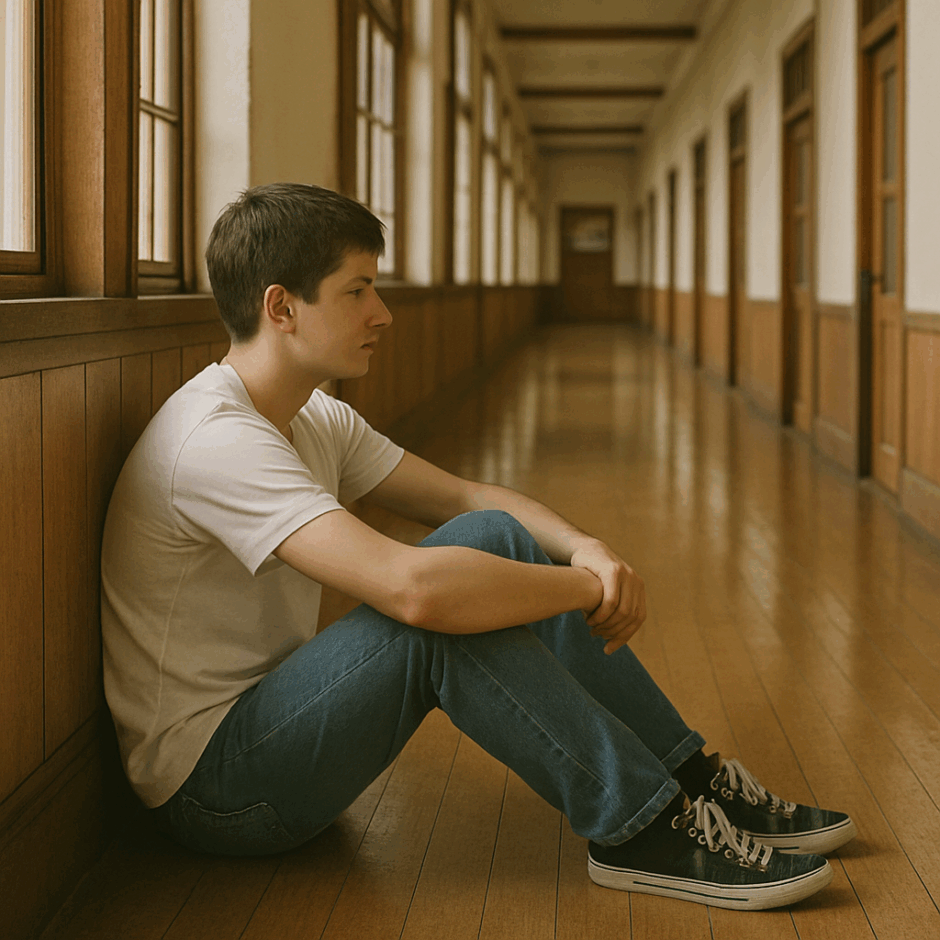

さらに、このフレーズの魅力は「情景の浮かびやすさ」にもあります。例えば、放課後の学校。先生に叱られたあと、友だちと一緒に教室を出て、無言で廊下に座る。夕日が差し込む廊下で、「ちょっと…すわろうか」と言い出す。そんな一コマが想像できて、どこか切なくて、でもちょっと笑える。こうした“静けさの中のユーモア”が、このダジャレの深みを作っています。

また、「すわろうか」という語尾には、柔らかく、人に寄り添う響きがあります。命令でも提案でもなく、ただのささやかな問いかけ。「一緒に座ろうか」という気遣いや優しさが感じられ、それがこのダジャレに、ちょっとした“ぬくもり”を添えているのです。くだらないけど、優しい。冗談だけど、どこかリアル。そんなバランス感覚が、この言葉の魅力を何倍にもしています。

まとめると、「廊下にすわろうか」は──

- 音の一致とリズムの妙

- 意味のズレによる意外性

- 情景が浮かぶ想像力の余白

- 会話として自然に成立する柔らかさ

- どこか青春のにおいがするユーモラスな一言

ただの言葉遊びを超えて、人生の小さなドラマまで想像させてしまうこの一言は、まさに“ことばのマジック”。言ってみたくなる。座ってみたくなる。そして、ちょっと笑いたくなる。そんな優しいダジャレなのです。